動態增容技術(DTLR)作為一種有效提高輸電線路容量的方式有了快速發展和廣泛應用。DTLR的顯著特征是輸電線路在保證安全運行條件下可即時動態調整輸送容量。實現線路動態增容的關鍵是能夠對導線所處的環境和其本體狀態進行實時監測,對導線的運行狀態進行精確評估和預測。DTLR系統一般由三部分構成,分別為環境及導線狀態的監測裝置、數據通信傳輸及接收裝置、數據分析及容量評估系統。根據監測對象,DTLR可分為間接法和直接法兩種。

DTLR的間接方法是測量或預測氣象數據,主要包括環境溫度、風速、風向、日照和降雨等,將氣象變量作為載流量計算的條件,對導線輸送容量進行限額計算。在實際應用中,通常是沿著線路或在關鍵位置安裝微型氣象站來獲取氣象數據。除采用實時監測的氣象參數計算導線載流量外,還可使用大量數據建立氣象數值預報模型,預測線路走廊的環境參數變化。國內外已有眾多學者基于氣象歷史數據及氣象預測提出了導線的動態增容模型。

DTLR的直接方法是通過對導線本體狀態參數進行監測來實現的。導線運行狀態參數主要包括導線溫度、弧垂、離地間隙和應力等。在實際應用中,直接法一般也需要實時環境狀態參數,但在建立增容計算模型時需要采用導線本體狀態數據。相比于間接法,直接法更直觀地呈現了導線的運行狀態,其增容評估系統主要基于導線測量狀態而非理論計算值。下面分別簡單介紹基于直接法的增容技術及其研究和應用現狀。

① 基于導線溫度測量的增容技術

從導線容量理論模型可知,導線的載流量與導線的最高允許運行溫度直接相關,基于載流量與溫度之間的關系即可計算出 給定溫度條件下的導線容量。在線路運行時,已知導線即時溫度及線路電流,可推算出給定允許溫度下的導線額定容量。基于導線溫度測量是一種較為便捷的增容技術。

架空導線溫度在線測量有多種方式。傳統方式為點式接觸法測量溫度,由于該方法僅可代表線路上的某一具體位置溫度,在實際應用中一般是在線路的關鍵位置布置多個測量溫度點。采用紅外熱成像技術對整條線路進行非接觸式掃描測量溫度,該種方式易受到天氣的影響,測量溫度精度相對較低。

近年來,分布式光纖測量溫度及光纖光柵測量溫度傳感技術在架空線路中也有了一定的應用,其原理是基于光纖中背向反射光的強度及光纖光柵中波長變化與溫度之間的關系計算線路中光纖敷設位置的溫度,該方式的顯著優點是無需對測量裝置提供外部電源。在上述測量方式中,目前應用廣泛且成熟度較高的方式仍然是傳統點式溫度傳感器或接觸式測量溫度。

②基于弧垂或離地間隙測量的增容技術

導線運行時的熱膨脹效應會導致導線離地或建筑物之間的距離變小,從而影響線路的安全運行。架空導線離地面或建筑物的高度是輸電線路設計及運行人員所需考慮的安全問題。在GB 50545—2010《110~750kV架空輸電線路設計規范》中,對導線弧垂的計算原則以及不同電壓等級、不同環境條件下導線對地面的最小距離進行了詳細的規定。

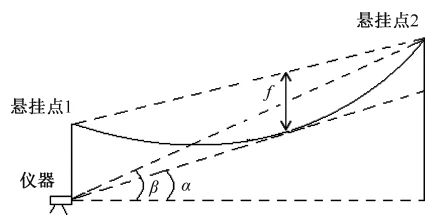

架空導線弧垂測量的傳統方法為采用經緯儀進行弧垂測量,這一方法常用于線路敷設及緊線操作中,其原理示意圖見圖1。

圖1 經緯儀測量示意圖

通過經緯儀測量α角和β角,再結合懸掛點的已知高度即可計算導線弧垂(f)。該方法獲取的導線弧垂具有較高的精度,但需要在現場布置設備和人力。因此,在復雜地形條件下很難采用該方法對導線弧垂進行實時測量。

近年來,采用激光測距方法對導線弧垂的測量有了一定的應用。該方法的特點是安裝簡單,但需要事先確定線路安裝點,并建立對應地面水平面。隨著巡線機器人及無人機技術的發展,基于圖像識別的智能監測技術在輸電導線的弧垂測量方面也有了初步應用。通過機器人或無人機攜帶相機拍攝導線圖像,再通過圖像處理技術對線路進行重建,最終實現導線弧垂參數的計算。另外,隨著雷達探測及通信技術的快速發展,采用激光雷達和調頻連續波雷達通過對輸電線路的掃描,利用點云數據重建線路的三維空間模型,并實時計算導線的弧垂,也具有很高的精度。

③基于應力測量的增容技術

導線的受力狀態直接決定其安全運行。對于運行的線路,導線的應力與溫度及弧垂直接相關。通過實時監測導線的應力可以推算出導線的溫度和弧垂參數,以保證導線處于溫度及弧垂安全規程限制條件內。導線應力的測量主要采用應力傳感器,主要包括應變片式傳感器和光纖傳感器。美國Nexans公司開發的CAT-I輸電線路監測系統通過測量線路的應力及環境溫度等參數,對線路的可用容量進行實時估算,可在保證安全的條件下實現線路增容 10%~30%。

由于應力傳感器裝置須經過導線端部與鐵塔連接,在線路實際運行中,考慮到安全原因,國內很少對導線的應力狀態參數進行直接監測。目前,我國輸電線路中的應力監測主要應用于導線覆冰狀態的測量。

皖公網安備 34011102002471號

皖公網安備 34011102002471號