基于AIS的海纜綜合監(jiān)控系統(tǒng)

該系統(tǒng)以AIS為基礎(chǔ),利用電子海圖對海纜路由沿線劃定警戒區(qū)域,通過軟件開發(fā)實(shí)現(xiàn)對進(jìn)入警戒區(qū)域后停留或是疑似停留的船舶自動(dòng)報(bào)警提示(報(bào)警信息同時(shí)記錄在數(shù)據(jù)庫中,可供查詢);同時(shí)記錄進(jìn)入禁錨區(qū)的船舶的實(shí)時(shí)航行軌跡,并自動(dòng)生成該區(qū)域可疑船舶列表。基于AIS的海纜綜合監(jiān)控系統(tǒng)的相關(guān)信息是通過無線傳輸模塊以點(diǎn)對點(diǎn)的方式傳輸至各光纖熔接點(diǎn),再通過電力通信光纖將數(shù)據(jù)傳回電力局海纜監(jiān)控中心。此外系統(tǒng)還能自動(dòng)調(diào)用視頻監(jiān)控對該區(qū)域進(jìn)行實(shí)時(shí)現(xiàn)場圖像監(jiān)視。

基于AIS的海纜綜合監(jiān)控系統(tǒng)集成計(jì)算機(jī)、無線通信、全球衛(wèi)星定位、電子海圖等技術(shù),實(shí)現(xiàn)了對海纜的全天候監(jiān)控。通過集成各類信息,實(shí)現(xiàn)對海纜路由區(qū)域船舶異常狀況的主動(dòng)報(bào)警,并將國際電子海圖標(biāo)準(zhǔn)IHO S-57應(yīng)用到海纜領(lǐng)域,實(shí)時(shí)更新電子海圖數(shù)據(jù)。

系統(tǒng)自動(dòng)接收海纜保護(hù)區(qū)的過往船舶信息,當(dāng)發(fā)現(xiàn)有船舶處于海纜保護(hù)區(qū)內(nèi),并無法滿足系統(tǒng)規(guī)定的時(shí)間和速度時(shí),將立即啟動(dòng)報(bào)警程序。系統(tǒng)將自動(dòng)定位到異常區(qū)域,重點(diǎn)監(jiān)控異常船舶,并及時(shí)將情況反饋給有關(guān)部門,避免事故發(fā)生。在海纜警戒區(qū)域的海圖上,設(shè)置流量統(tǒng)計(jì)線,統(tǒng)計(jì)過往船舶數(shù)量,重點(diǎn)監(jiān)控流量較大的區(qū)域。

現(xiàn)AIS已在國內(nèi)的主要交直流海纜項(xiàng)目中得到廣泛運(yùn)用,包括南澳±160kV直流海纜工程、舟山±200kV柔直輸電工程、如東交直流海纜工程等。

VTS系統(tǒng)及岸基雷達(dá)監(jiān)測系統(tǒng)

雷達(dá)是通過發(fā)射電磁波,利用目標(biāo)對電磁波的反射來發(fā)現(xiàn)目標(biāo)并測定其所在位置和運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的設(shè)備。岸基雷達(dá)監(jiān)測系統(tǒng)具有受天氣影響小、覆蓋范圍廣等優(yōu)勢,配合衛(wèi)星監(jiān)控、潛標(biāo)監(jiān)控、近岸監(jiān)控等手段,可實(shí)現(xiàn)對海纜保護(hù)區(qū)的全時(shí)監(jiān)控。由于AIS 系統(tǒng)不能覆蓋所有船只,因此雷達(dá)系統(tǒng)可以彌補(bǔ)覆蓋范圍的不足,并且在惡劣天氣下可以發(fā)現(xiàn)衛(wèi)星難以發(fā)現(xiàn)的目標(biāo)。

雷達(dá)系統(tǒng)主要由天線、發(fā)射機(jī)、接收機(jī)、信號處理機(jī)和終端設(shè)備等組成。利用岸基雷達(dá)監(jiān)測系統(tǒng),可以對海纜路由區(qū)域內(nèi)活動(dòng)的船只進(jìn)行更精準(zhǔn)的監(jiān)測。海纜運(yùn)營部門利用雷達(dá)數(shù)據(jù),可以更好地防止船只在海纜路由區(qū)域內(nèi)違規(guī)拋錨,同時(shí)對可能威脅海纜的船只事件進(jìn)行預(yù)防,大大提高海纜保護(hù)水平。

此外,岸基, 雷達(dá)最重要的應(yīng)用是VTS系統(tǒng),該系統(tǒng)可提高船舶交通安全水平和交通管理效率以保護(hù)海纜設(shè)施。VTS系統(tǒng)以岸基雷達(dá)為主要探測設(shè)備,以數(shù)據(jù)處理設(shè)備為核心,通過通訊手段實(shí)時(shí)收發(fā)船舶交通信息。目前,VTS系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于瓊州海峽500kV海纜工程等項(xiàng)目,極大提高了海纜運(yùn)行狀態(tài)的監(jiān)控水平。如何讓VTS系統(tǒng)在海纜在線監(jiān)測體系中發(fā)揮更大的作用與優(yōu)勢,提高VTS系統(tǒng)在海纜監(jiān)測體系中的兼容性,仍需進(jìn)一步深入研究。

基于潛標(biāo)技術(shù)的洋流、波浪、潮汐監(jiān)測

潛標(biāo)是系泊在海面以下對海洋環(huán)境、海上活動(dòng)等進(jìn)行近距離監(jiān)測的海上工作平臺(tái)。潛標(biāo)以主浮體為依托平臺(tái),采用外置或內(nèi)嵌的方式安裝傳感單元,通過通信電纜或海面通信浮標(biāo)傳輸數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)海洋離岸在線監(jiān)測。海纜路由監(jiān)測潛標(biāo)系統(tǒng)主要用于洋流流速測量、海水溫度測量、視頻測量等。

洋流速度的測量可以有效監(jiān)測海洋環(huán)境對海纜穩(wěn)定性、加蓋保護(hù)物穩(wěn)定性的影響,實(shí)時(shí)監(jiān)測海纜的完整性。海水溫度的測量可以有效監(jiān)測海水對海纜載流量的影響,也可以作為事故狀態(tài)下故障定位的輔助手段。水下視頻監(jiān)測可直觀地監(jiān)測海纜路由受外力破壞情況,隨著相關(guān)技術(shù)的快速發(fā)展,現(xiàn)可實(shí)現(xiàn)深水區(qū)耐水壓攝像、弱光區(qū)紅外攝像、高清攝像等功能,對于非法捕撈、違規(guī)拋錨等行為具有重要防范作用。

目前,國內(nèi)外對于潛標(biāo)的研究主要集中于潛標(biāo)在海洋中的靜、動(dòng)態(tài)力學(xué)分析,對于潛標(biāo)在實(shí)際應(yīng)用時(shí)的性能表現(xiàn)等方面的研究成果較少。

基于聲吶監(jiān)測技術(shù)的探測與定位

由于電磁波和光波入水幾十米,甚至十幾米就迅速衰減,導(dǎo)致無法遠(yuǎn)距離傳播,而聲波是海水中唯一能進(jìn)行遠(yuǎn)距離傳播的能量載體;另一方面,由于水下能見度極低,而水下目標(biāo)光視覺信息的獲取需要較好的光照條件才能實(shí)現(xiàn),因此聲吶探測在海纜監(jiān)測中得到了廣泛應(yīng)用。

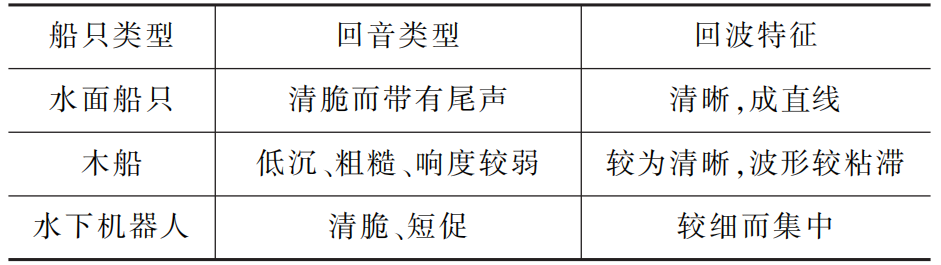

聲吶是利用聲波在水中的傳播和反射特性,對水下目標(biāo)進(jìn)行探測、定位和通信的電子設(shè)備。由于不同物體反射聲信號的強(qiáng)度和頻譜信息是不一樣的,聲吶的接收設(shè)備將接收到的信息經(jīng)過處理后,與數(shù)據(jù)庫里面的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,就能判斷出所遇物體的性質(zhì)和特征,甚至能判別其運(yùn)動(dòng)速度和方向,不同類型船只的回音類型及回波特性見表1。

表1 不同類型船只的回音及回波特性

聲吶分為主動(dòng)聲吶(回聲定位儀)和被動(dòng)聲吶(噪聲測向儀),其中被動(dòng)聲吶多用于常規(guī)海纜監(jiān)測。對于基于聲吶的海纜在線監(jiān)測系統(tǒng),其供電系統(tǒng)需要鋪設(shè)專用的中低壓海纜,通信系統(tǒng)是通過專用的海底光纖將采集到的信號傳輸至監(jiān)控中心。因此,在實(shí)際使用時(shí),應(yīng)結(jié)合通航、捕魚情況,合理布置聲吶點(diǎn)位,以達(dá)到技術(shù)性與經(jīng)濟(jì)性合理優(yōu)化的目標(biāo)。

目前,國內(nèi)外已有多款聲吶設(shè)備投入海纜監(jiān)測的應(yīng)用場景中,以集成于AUV和遙控潛器(ROV)等載體或海洋“拖魚”等形式使用。其中歐美廠家研制的聲吶設(shè)備具有工作深度深(2000m以上)、分辨率高(厘米級別)、抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)勢,但造價(jià)和使用成本較高。近年來,國內(nèi)的聲吶技術(shù)發(fā)展迅速,部分性能與國外同類產(chǎn)品相當(dāng),且成本更低,但產(chǎn)品的可靠性等指標(biāo)仍存在差距,需進(jìn)一步研究解決。

潛航器體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、密封性好,適合深水作業(yè),根據(jù)海纜埋深和海底狀況,水深至少可達(dá)100m,可抵抗相應(yīng)水壓;工作海域水流流速大,潛航器可在不大于2節(jié)的流速下工作;潛航器的水中浮力可調(diào),分為正、負(fù)、零浮力,以滿足不同工況時(shí)的需求;潛航器既可由線纜拖拽式供電,也可由自帶高能電池蓄電工作,在緊急情況下還具備自控飄浮并報(bào)警等功能。

潛航器自配姿態(tài)傳感控制儀器,埋深測量儀,溫度、壓力、深度傳感器等,能實(shí)現(xiàn)對海纜路由的視頻監(jiān)測、坐標(biāo)和埋深檢測、環(huán)境參數(shù)測量等多種功能。近年來,不少發(fā)達(dá)國家陸續(xù)進(jìn)行了利用潛航器自動(dòng)跟蹤監(jiān)測海纜運(yùn)行狀態(tài)的工作;同時(shí)國產(chǎn)潛航器已經(jīng)同全球定位系統(tǒng)(GPS)和北斗定位系統(tǒng)相兼容,具有相當(dāng)高的水下定位精度,可滿足應(yīng)用要求。

基于無人機(jī)的海面全時(shí)自動(dòng)巡航巡檢

近年來,國產(chǎn)無人機(jī)技術(shù)有了長足發(fā)展,在海纜巡視或應(yīng)急處置等場景下采用無人機(jī)操作,可帶來諸多優(yōu)勢。相比巡視船的航速,無人機(jī)飛行速度更快,尤其是固定翼無人機(jī),可在極短時(shí)間內(nèi)率先到達(dá)事發(fā)現(xiàn)場。無人機(jī)在第一時(shí)間搜尋到涉事船舶后,可以盤旋在船舶上方,通過多種方式向其告知此處海纜的位置及重要性,避免錨害風(fēng)險(xiǎn)。

無人機(jī)還可同時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)查證、拍攝取證等工作,提升應(yīng)急處置能力。無人機(jī)體積較小、質(zhì)量較輕,飛行能耗與運(yùn)維成本較低,可大大減少巡視船頻繁出海的巨大成本,也可降低維護(hù)人員海上作業(yè)的頻率。無人機(jī)的廣泛應(yīng)用標(biāo)志著海纜應(yīng)急事件處置進(jìn)入海空一體化、智能化、人性化的新高度。

基于視頻與紅外的海纜近岸段實(shí)時(shí)監(jiān)控

視頻監(jiān)控具有信息直觀、豐富等優(yōu)點(diǎn),作為海纜監(jiān)測體系的重要組成部分,得到了廣泛應(yīng)用。針對用于安全監(jiān)控的視頻錄像,不僅要求其能監(jiān)視到事件的整個(gè)宏觀過程,還要能夠監(jiān)控到事件發(fā)生的每個(gè)細(xì)節(jié),使監(jiān)控視頻能夠作為取證材料更好地為事件分析提供依據(jù)。

高清視頻監(jiān)控的技術(shù)核心是高速采集攝像機(jī)、高速傳輸網(wǎng)絡(luò),及海量存儲(chǔ)需求。部分領(lǐng)域應(yīng)用的高清監(jiān)控還應(yīng)配置自動(dòng)識(shí)別功能,以提高無人值守時(shí)的監(jiān)控效率。

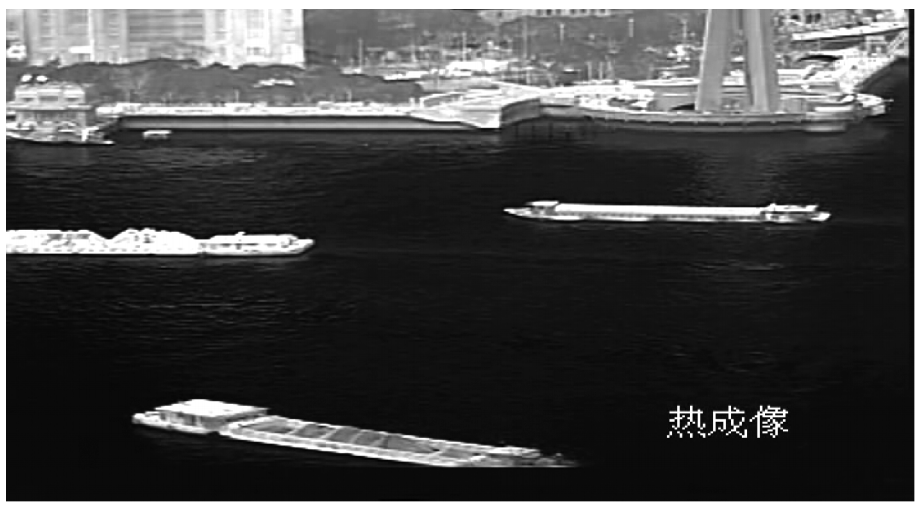

高清視頻監(jiān)視系統(tǒng)只能實(shí)現(xiàn)白天清晰監(jiān)控,為彌補(bǔ)此不足,可采用紅外夜視系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)夜間對海纜保護(hù)區(qū)近岸海域現(xiàn)場船只通航情況的實(shí)時(shí)監(jiān)控。利用紅外熱成像技術(shù)的原理,成像裝置可模擬物體表面溫度的空間分布并予以實(shí)時(shí)顯示,紅外夜視監(jiān)控影像見圖2。

圖2 紅外夜視監(jiān)控影像

目前,工業(yè)級紅外夜視系統(tǒng)監(jiān)測的有效距離可達(dá)十幾千米,能準(zhǔn)確辨認(rèn)5km以外的常規(guī)物體,具有超靈敏、超長距離等特性。

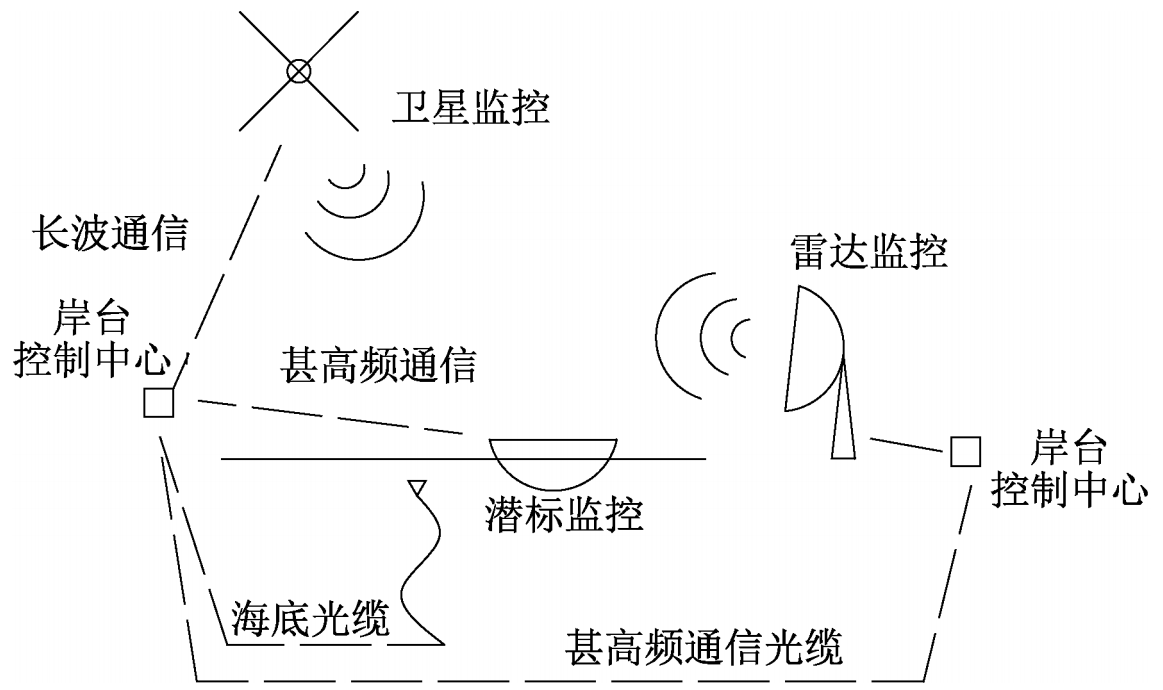

海纜路由立體全時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)是以雷達(dá)、衛(wèi)星、潛標(biāo)等為主體,結(jié)合近岸監(jiān)控、水下監(jiān)控等手段,實(shí)現(xiàn)全時(shí)立體監(jiān)控功能,其主要結(jié)構(gòu)見圖3。

圖3 海纜路由立體全時(shí)監(jiān)控

雷達(dá)監(jiān)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)中短距離海面監(jiān)控,誤報(bào)率低;衛(wèi)星監(jiān)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)大范圍海面監(jiān)控,與雷達(dá)監(jiān)控系統(tǒng)相結(jié)合可擴(kuò)大監(jiān)控范圍,提高監(jiān)控精度;潛標(biāo)監(jiān)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)近距離監(jiān)控,獲取目標(biāo)細(xì)節(jié)信息。上述監(jiān)控系統(tǒng)均具備24小時(shí)連續(xù)工作、實(shí)時(shí)傳輸?shù)裙δ埽虼丝蓪?shí)現(xiàn)全時(shí)監(jiān)控功能。近年來,立體全時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)還增加了其他輔助監(jiān)控手段,如水下聲吶、近岸視頻紅外熱成像監(jiān)控、故障定位等。

通過整合上述監(jiān)控系統(tǒng),建立以岸臺(tái)控制為中心的立體監(jiān)控網(wǎng)絡(luò),可實(shí)現(xiàn)對海纜路由的立體全時(shí)監(jiān)控,大大提高海纜運(yùn)行的安全性與可靠性。

皖公網(wǎng)安備 34011102002471號

皖公網(wǎng)安備 34011102002471號