二十屆三中全會明確提出,要“構建促進專精特新中小企業發展壯大的機制”,并強調加快新型工業化進程,培育先進制造業集群,推動制造業向高端化、智能化、綠色化發展轉型。為貫徹落實這一精神,專精特新政策與新型工業化政策的協同機制正在逐步完善。2024年的專精特新大會上,工信部發布了《大力培育專精特新中小企業,助力新型工業化發展》,并推出新的評價體系。

那么,什么是“專精特新”?近年來,這一概念成為各大政策文件中的熱點頻詞,并受到廣泛關注。實際上,“專精特新”并非新生事物。早在2011年,工信部的《十二五中小企業成長規劃》便提出,要積極培育專精特新企業,支持中小企業發展。自2021年起,中共中央、銀保監會與工信部等多部門陸續出臺一系列文件,明確指出要加大對專精特新企業的扶持力度。目前,培育“專精特新”企業、引導中小企業走向專精特新發展,已成為我國推動中小企業創新和高質量發展的關鍵舉措。各級政府也在資金、人才、平臺建設等方面為專精特新企業提供大力支持。

財政部和工信部聯合發布的《關于支持“專精特新”中小企業高質量發展的通知》,通過中央財政資金引導地方政府加大對“專精特新”企業的培育力度,助力企業實現高質量發展。

與此同時,2024年12月2日在上海召開的【2024專精特新中小企業發展大會】發布了《中小企業專精特新發展指標體系》,對專精特新企業的發展方向進行了指導。具體要求包括加強全鏈條創新賦能,鼓勵企業加大科研投入,承擔重大技術攻關任務。項目方向涵蓋概念驗證、小試中試平臺建設、高價值專利培育、專利導航與運營、產學研協同創新、數字化技改投資、節能診斷等多個領域,旨在提升專精特新企業的核心競爭力。

面對即將到來的2025年,專精特新政策有哪些變化?與2024年相比有何不同?如何獲得專精特新認證,成為受益者?這些問題的答案將幫助企業更好地把握政策機遇。本文將帶您全面了解“專精特新”,解答以上疑問,并展望未來發展。

一、什么是“專精特新”?

“專精特新”是國家為引導中小企業實現專業化、精細化、特色化和創新化發展,從而提升自主創新能力和核心競爭力,推動中小企業質量和水平不斷提升的一項重要戰略舉措。

“專”—專業化與專項技術

企業專注于產業鏈的某一環節或特定產品,聚焦于提供大企業或重大項目所需的關鍵零部件、元器件或重要配套產品。通過深耕細作,企業能夠在特定領域積累技術優勢,形成獨特的競爭力。

“精”—精細化

企業在生產、管理和服務上追求精益求精,注重細節、品質和效率。通過精細化的生產工藝和管理模式,企業能夠提供美譽度高、性價比優、品質卓越的產品和服務,從而在細分市場中占據領先地位。

“特”—獨特性與特色化

企業通過挖掘和利用特色資源,弘揚傳統工藝和地域文化,采用獨特的技術、工藝、配方或原料進行研發和生產,進而開發出具有行業或區域獨特性的產品和服務,形成獨一無二的市場優勢。

“新”—自主創新與模式創新

企業具備持續的創新能力,積極開展技術研發和科技成果轉化,通過不斷的產品創新和商業模式創新,形成新的競爭優勢,推動企業在市場中實現可持續發展。

二、專精特新企業的分類

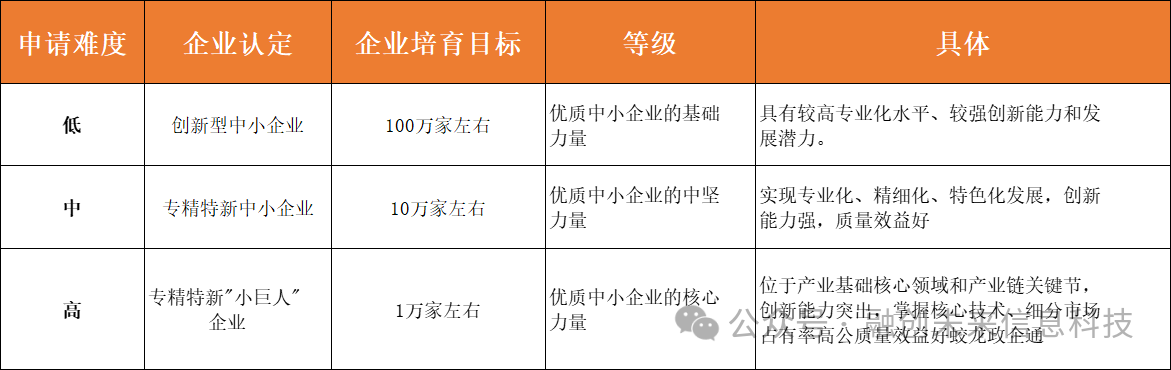

2022年6月1日,工信部發布了《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》,明確將優質中小企業的發現與培育分為三個梯度:創新型中小企業、專精特新中小企業以及專精特新“小巨人”企業。這三類企業互為銜接,構成了一個層次分明的梯度培育體系。

創新型中小企業:注重技術創新和研發能力,是推動行業進步的重要力量。該類企業具有較強的技術研發能力,能夠不斷推出具有市場競爭力的創新產品或服務。

專精特新中小企業:這些企業在特定領域具備較強的專業化優勢,產品或服務具備精細化、高質量特點,并具備獨特性和持續創新能力,是產業鏈中的重要支撐力量。

專精特新“小巨人”企業:這類企業在“專精特新”的基礎上,已具備一定規模和市場影響力,擁有較強的核心技術和行業地位。它們是“專精特新”企業的引領者,在行業中發揮著帶頭作用。

這三類企業通過不同的支持政策和培育措施,共同構建了一個從創新型到“專精特新”再到“小巨人”的完整梯度培育體系,形成了全方位、多層次的企業成長路徑。

三、成為“專精特新”企業的好處

榮譽資質

成為“專精特新”企業,尤其是“專精特新‘小巨人’企業”,將獲得國家工信部或省工信廳的官方認定和授牌。這一認定代表了政府對企業的高度認可,不僅提升企業的榮譽和社會影響力,還能為企業品牌、產品及服務推廣帶來顯著助力。

資金扶持

從2021到2025年,中央財政將安排超過100億元獎補資金,支持地方政府完善扶持政策和公共服務體系,重點支持1000余家國家級“專精特新‘小巨人’企業”。被認定為國家級“小巨人”企業的,最高可獲得600萬元的獎勵(每年200萬元)。省級“專精特新”企業也可獲得一次性5-100萬元的獎勵(具體金額以各地政策為準)。

政策幫助

政府將根據企業發展的實際困難,采取“一企一策”提供個性化支持,包括財政專項資金、稅收優惠、知識產權保護、技術創新支持、市場拓展扶持及融資增信等方面的幫助。

政策扶持

在貸款服務、技術服務、創新驅動、轉型升級及專題培訓等方面,企業將獲得優先支持和重點扶持,幫助企業提升核心競爭力。

企業人才

“專精特新”企業可通過專門的校園和社會招聘渠道吸引人才,并享受相關的人才培訓優惠政策,進一步提升企業的人才儲備和創新能力。

企業推廣

成為“專精特新”企業有助于提升在細分市場中的地位,增強品牌影響力,提升產品知名度,確保產品質量和科技含量,為品牌建設和市場推廣提供堅實保障。

企業發展

“專精特新‘小巨人’企業”是國內中小企業領域的一項高等級權威性榮譽。企業可享受金融服務的優先傾斜,提高融資吸引力。此外,獲得這一榮譽的企業在技術改造項目和資助申請中,也會獲得政策傾斜。

上市重點扶持

對有上市或掛牌意向的“專精特新”中小企業,證券交易所和新三板將提供全程咨詢服務,并針對這些企業開展分類指導和精準培育,協助其進行投融資對接,提高其在資本市場的融資能力。企業申請在新三板掛牌也將獲得綠色通道支持。

工信部發布《為“專精特新”中小企業辦實事清單》,從財稅支持、信貸支持等十方面給予幫助

四、如何成為“專精特新”企業?

一、創新型中小企業認定

創新型中小企業的認定方式包括“直通車”和“評價指標”兩種方式:

直通車

企業如果滿足以下四項條件中的任意一項,即可通過創新型中小企業認定:

三年內獲得國家級或省級科技獎勵;

擁有仍在有效期內的高新技術企業認定,或獲得其他榮譽如國家級技術創新示范企業、知識產權優勢企業等;

擁有經認定的省部級以上研發機構;

三年內獲得機構投資者新增股權融資500萬元以上。

評價指標

若企業不滿足上述條件,可以通過指標評價方式申報。考核維度包括創新能力、成長性和專業化三個方面,共設六個指標,滿分為100分。評價得分需達到60分以上,其中:創新能力得分不低于20分;成長性和專業化得分均不低于15分。

二、專精特新中小企業認定

專精特新中小企業的認定需要同時滿足以下四個條件:

1.從事特定細分市場時間達到2年以上;

2.上年度研發費用總額不低于100萬元,且研發費用占營業收入的比重不低于3%;

3.上年度營業收入總額在1000萬元以上,或若低于1000萬元,近2年內新增股權融資總額(合格機構投資者的實繳額)達到2000萬元以上;

4.評分達到60分以上,或滿足以下任意一項條件:

近三年獲得省級科技獎勵,且在獲獎單位中排名前三;

或獲得國家級科技獎勵,并在獲獎單位中排名前五;近兩年研發費用總額的均值不低于1000萬元;

近兩年新增股權融資總額(合格機構投資者的實繳額)達到6000萬元以上;

近三年進入“創客中國”中小企業創新創業大賽全國500強企業組名單。

三、專精特新“小巨人”企業認定

專精特新“小巨人”企業認定需要滿足以下六大指標:

1.專業化指標

企業需長期專注并深耕于產業鏈某一環節或產品領域。具體要求包括:從事特定細分市場時間達到3年以上;主營業務收入占營業收入比重不低于70%;近2年主營業務收入的平均增長率不低于5%。

2.精細化指標

企業需實施規范的公司治理,保持良好的信譽和社會責任感,且在生產技術、工藝、產品質量等方面處于國內領先水平。企業應注重數字化、綠色化發展,至少在一個核心業務環節中采用信息系統支持。具體要求還包括:

取得相關管理體系認證或產品通過國際標準認證;

企業資產負債率不高于70%。

3.特色化指標

企業的技術和產品需具有獨特優勢,且主導產品在全國細分市場的占有率達到10%以上,并具備較高的知名度和市場影響力。此外,企業應擁有自主品牌,且該品牌具有競爭優勢。

4.創新能力指標

企業需滿足以下任一創新能力條件:

一般性條件:

上年度營業收入超過1億元,近2年研發費用占營業收入的比重不低于3%;

上年度營業收入在5000萬元至1億元之間,近2年研發費用占比不低于6%;

上年度營業收入低于5000萬元,且近2年新增股權融資額達到8000萬元以上,同時研發費用達到3000萬元以上,研發人員占比超過50%。

自建或聯合建立研發機構,設立技術研究院、企業技術中心、博士后工作站等;

擁有2項以上與主導產品相關的Ⅰ類知識產權,并已產生經濟效益。

創新直通條件:

近三年獲得國家級科技獎勵,并在獲獎單位中排名前三;

近三年進入“創客中國”中小企業創新創業大賽全國50強企業組名單。

5.產業鏈配套指標

企業應位于產業鏈的關鍵環節,圍繞重點產業鏈實現關鍵基礎技術和產品的產業化,發揮“補短板”“鍛長板”“填空白”等重要作用。

6.主導產品所屬領域指標

主導產品應屬于以下重點領域之一:

制造業核心基礎零部件、元器件、關鍵軟件、先進基礎工藝、關鍵基礎材料等;

符合制造強國戰略十大重點產業領域;

屬于信息基礎設施、網絡安全、數據安全等關鍵領域產品。

工信部發布《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》,統一評價標準

五、申請流程

2025年專精特新政策的執行頂層邏輯是:“構建促進專精特新中小企業發展壯大的機制”,所有政策的制定和修訂都服務于這一目標,即構建一個有效的扶持機制。

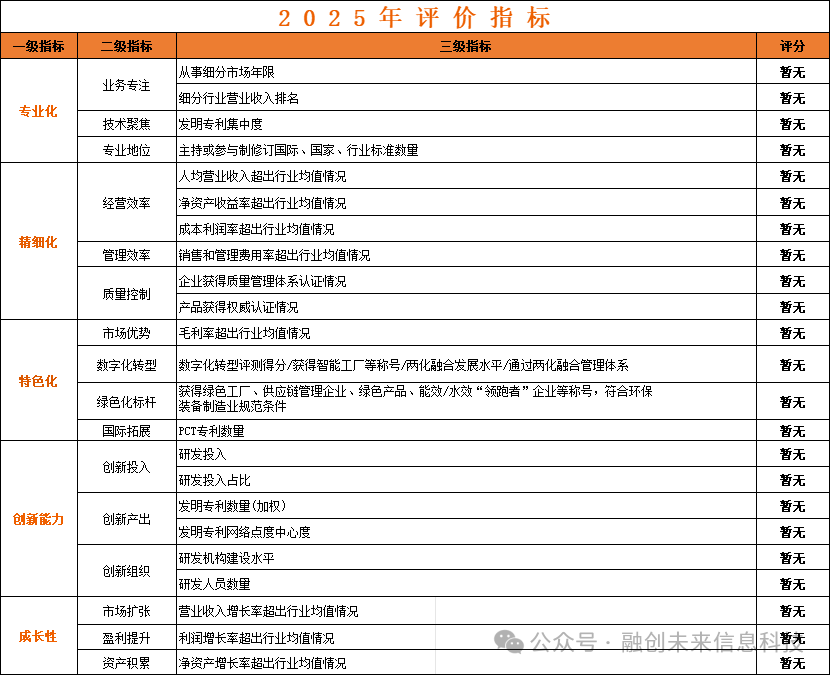

盡管政策的整體框架,如梯度培育、動態管理、申報程序、管理分工和推薦權責等,不會發生大變化,但評價指標體系將有所調整。以下是2025年政策變化的具體內容:

1.申報簡化

新發布的《專精特新發展評價指標體系》將進一步簡化現行的“專精特新中小企業認定標準”。

該評價體系將作為“專精特新中小企業培育認定、復核和政策支持的重要參考依據”,簡化申報流程,減少企業申報時的負擔。

2.數據自動獲取

多數指標將通過稅務、統計、人社、政務、檢測認證等系統自動獲取,無需企業手動填報或提供佐證材料,提升了數據處理的效率和準確性。

3. 重視財務表現

政策將更加注重企業的財務表現,特別是成本利潤、資產收益率和企業成長性等指標。這意味著財務狀況將成為企業評價中的一個關鍵因素。

4.數據處理更科學

數據處理方法更加科學,不僅與行業平均水平對比,還將深入分析專利的集中度和加權數量,而不是單純地看專利數量。

5.2025年與2024年“小巨人”評價指標對比

成長性:2025年新增了成長性指標,專注于衡量企業的持續增長能力。

創新能力:2024年“小巨人”企業評價中的定量指標,將納入到2025年評價體系的創新能力指標中,體現了定性與定量結合的評價模式。

6.2025年與專精特新中小企業評價對比

特色指標變化:2025年專精特新企業的特色指標被重新定義為“市場優勢、數字化轉型、綠色化標桿、國際拓展”,更加側重企業在全球化和可持續發展方面的表現。

財務指標:相比以往的簡單比例分析,財務表現將與行業平均值進行對比,重點考察“成本利潤率是否超出行業均值”。此外,財務數據中的“研發投入”和“研發占比”也將被拆分,更加關注企業投入的絕對值及相對值。

專業化指標:對于專利的評估不再僅僅基于數量,而是關注專利的集中度和加權量,同時加強對企業行業排名的考察。

(來源:企業觀察行) |

皖公網安備 34011102002471號

皖公網安備 34011102002471號